Wer sich dem Palast aus südwestlicher Richtung näherte, betrat zunächst einen weiten, offen gepflasterten Hof. Von dort führte der Weg direkt auf das Propylon zu – den eindrucksvollen Haupteingang des Hauptgebäudes. Seine H-förmige Architektur mit zwei sich gegenüberliegenden Vorhallen verlieh dem Zugang eine feierliche Inszenierung. Eine zentrale Tür verband beide Hallen miteinander. Getragen wurden ihre Dächer von elegant gerillten Holzsäulen, deren steinerne Basen und bemalte Putzmanschetten bis heute erhalten sind. Der Boden des Eingangsbereichs war sorgfältig verputzt, doch besonders eindrucksvoll waren die Wandmalereien: Lebendige Darstellungen von Tieren, stilisierten Architekturelementen, thronenden Göttinnen und einer feierlichen Prozession von Menschen mit Gaben schmückten die Wände – ganz im Geist der minoischen Kunsttradition. Auf der linken Seite deutet eine kleine Plattform aus Putz auf den möglichen Standort eines Wachpostens hin, der einst den Zugang zu den inneren Bereichen des Palastes überwachte. Rechts davon erhob sich ein turmartiges Gebäude, das vermutlich als Wachhaus diente – ein Hinweis darauf, dass das Betreten des Palastes streng kontrolliert wurde. Wer diesen Eingang passierte, trat nicht nur in ein Gebäude, sondern in das politische Herz eines mykenischen Königreichs.

Der Palast des Nestor bei Pylos

Etwa 12 Kilometer nördlich der heutigen Stadt Pylos liegt auf dem Hügel von Ano Englianos ein außergewöhnliches Zeugnis der mykenischen Kultur: der sogenannte Palast des Nestor. Entdeckt wurde die Anlage 1939 von dem Archäologen Carl Blegen. Auf Grundlage der gefundenen Linear-B-Tafeln und der architektonischen Merkmale brachte er den Fund mit dem in Homers Ilias beschriebenen Palast des Königs Nestor in Verbindung. Im 13. Jahrhundert v. Chr. diente der Komplex als Verwaltungszentrum des mykenischen Königreichs Pylos – bis er um 1200 v. Chr. durch einen Brand zerstört wurde. Heute zählt der Palast zu den bedeutendsten archäologischen Stätten der Bronzezeit in Griechenland und bietet Besucherinnen und Besuchern einen eindrucksvollen Einblick in die Welt der späten mykenischen Zeit.

Digital reconstruction of the palatial complex: Informationstafel archäologische Stätte Palast des Nestor

Seit dem 19. Jahrhundert war die Suche nach einem mykenischen Zentrum im Südwesten Griechenlands eng mit dem homerischen „sandigen Pylos“ (Ilias 2,77) verbunden – dem Sitz des weisen Königs Nestor, wie er in Ilias und Odyssee beschrieben wird. In den Epen erscheint sein Palast als ein Ort politischer Autorität, materiellen Reichtums und ausgeprägter Gastfreundschaft – ein idealisiertes Modell mykenischer Königsherrschaft. Bereits Heinrich Schliemann versuchte vergeblich, diesen Ort zu lokalisieren.

„Indessen badete den Telemachos die schöne Polykaste, die jüngste Tochter Nestors, des Neleus-Sohnes. Doch als sie ihn gebadet und ihn glattgesalbt hatte mit dem Öle, warf sie ihm einen schönen Mantel und Leibrock um, und er stieg aus der Wanne, an Gestalt Unsterblichen ähnlich, und ging hin und setzte sich neben Nestor, den Völkerhirten. Doch als sie nun das äußere Fleisch gebraten und von den Spießen gezogen hatten, setzten sie sich zum Mahle nieder.“

Homer, Odyssee, Übers. Wolfgang Schadewaldt.

Erst Funde mykenischer Keramik und Mauerreste bei Ano Englianos in den 1930er Jahren führten zu einer erneuten archäologischen Fokussierung auf die Region. 1939 begann der amerikanische Archäologe Carl W. Blegen mit systematischen Ausgrabungen – und stieß bereits am ersten Tag auf ein umfangreiches Archiv von Linear-B-Tafeln, das durch einen Brand gehärtet und dadurch erhalten geblieben war. Die Entzifferung dieser silbischen Schrift durch Michael Ventris und John Chadwick ermöglichte grundlegende Einblicke in Sprache, Verwaltungsorganisation und Wirtschaftsweise des mykenischen Griechenlands.

Der freigelegte Palastkomplex war unbefestigt, reich mit Wandmalereien dekoriert und umfasste unter anderem einen Thronsaal, Vorratsräume und ein Bad – Elemente, die in Teilen mit der homerischen Palastbeschreibung korrespondieren. Ob es sich dabei um den historischen Kern der in den Epen überlieferten Residenz Nestors handelt, bleibt umstritten. Die Linear-B-Texte bezeichnen den Ort jedoch eindeutig bereits in der späten Bronzezeit als „Pylos“ und belegen seine Funktion als Verwaltungszentrum eines bedeutenden mykenischen Staates. Damit liefert die Fundstätte ein greifbares archäologisches Gegenstück zur literarisch überformten Welt Homers.

Linear-B-Tafel aus dem Palast des Nestor (Pylos, ca. 13. Jh. v. Chr.): Diese Tontafel stammt aus dem mykenischen Palast bei Pylos und gehört zu den bedeutendsten Zeugnissen der griechischen Bronzezeit. Ursprünglich für Verwaltungszwecke beschriftet, wurde sie – wie viele andere – durch ein Feuer gegen Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. versehentlich gebrannt und so konserviert. Insgesamt wurden über 1.000 Fragmente solcher Tafeln in Pylos entdeckt – mehr als an jedem anderen Fundort in Griechenland. Die Inschriften sind in Linear B verfasst, einer Silbenschrift, die 1952 von Michael Ventris gemeinsam mit dem Klassischen Philologen John Chadwick entschlüsselt wurde. Sie gilt seither als älteste bekannte Form der griechischen Sprache und gibt wertvolle Einblicke in Wirtschaft, Verwaltung und Sprachgeschichte der mykenischen Welt. © Bild: Wikimedia Commons

Vom Greifenkrieger zum Palast des Nestor:

Erste Spuren menschlicher Besiedlung reichen bis in die mittelhelladische Zeit (ca. 2050–1680 v. Chr.) zurück. Im 17. und 16. Jahrhundert v. Chr. – zur Zeit der Schachtgräber von Mykene – entstanden in der Region eindrucksvolle Tholosgräber, darunter die monumentale Tholos IV. Sie zeugt von der frühen Macht und dynastischen Kontinuität der lokalen Eliten. Besonders hervorzuheben ist das reich ausgestattete Schachtgrab eines hochrangigen Kriegers – des sogenannten Greifenkriegers – nahe der Akropolis, das auf das 15. Jahrhundert v. Chr. datiert wird. Trotz seines hohen Ranges wurde er nicht in einem der monumentalen Kuppelgräber beigesetzt, sondern in einem vergleichsweise schlichten Grab – ein Rätsel, das bis heute ungelöst ist. Seine Grabbeigaben, darunter Waffen, Schmuck und ein Siegelring mit Greifendarstellung, verweisen jedoch auf einen mächtigen Kriegeradeligen, der möglicherweise in einem der steinernen Herrenhäuser residierte, die um 1450 v. Chr. auf der Akropolis errichtet wurden – lange bevor der eigentliche Palast entstand.

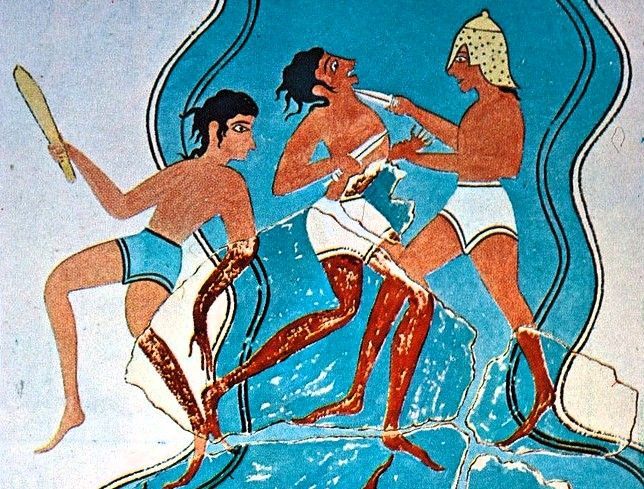

Battle Scene Fresco from Pylos: © Bild: Wikimedia Commons

Im späten 14. und 13. Jahrhundert v. Chr. entwickelte sich die Siedlung zu einem zentralen Machtzentrum der mykenischen Welt. Der prächtige Palastkomplex, der in dieser Phase entstand, war geprägt von minoischen Einflüssen in Architektur und Kunst. Der Palast des Nestor war keine Festung mehr – seine Macht beruhte nicht auf Mauern, sondern auf seiner politischen, wirtschaftlichen und administrativen Autorität über ein weitreichendes Königreich. Umgeben war er von einer großen Stadt mit tausenden Einwohnern, darunter auch versklavte Menschen aus entfernten Regionen.

Um 1200 v. Chr. wurde der Palast durch ein Feuer zerstört, und der Hügel von Englianos bald darauf verlassen. In der frühen Eisenzeit kehrten nur vereinzelt Siedler zurück. Dennoch blieb das kulturelle Gedächtnis an das einst mächtige „sandige Pylos“ lebendig: Im 8. Jahrhundert v. Chr. erinnerte Homer in seinen Epen an Nestor, den weisen König, dessen Palast als Inbegriff mykenischer Pracht galt.

Rundgang durch das Grabungsareal

Der archäologische Rundgang führt durch das Herz des einstigen Palastes von Nestor – genauer gesagt über die freigelegten Überreste seines monumentalen Hauptgebäudes. Dieses zweigeschossige Bauwerk bildete das Zentrum des mykenischen Machtkomplexes und war einst mit prachtvollen Fresken, weitläufigen Höfen, Vorratsräumen, Werkstätten und Wohnbereichen ausgestattet. Heute lassen sich vor allem die Fundamente und Teile der Mauerreste erkennen, die unter einem schützenden Dach liegen. Ein moderner Steg auf Stelzen erlaubt Besucherinnen und Besuchern einen eindrucksvollen Blick von oben auf die archäologischen Strukturen, ohne sie zu betreten – ein Rundweg über Geschichte, der den Blick freigibt auf eines der besterhaltenen Zeugnisse mykenischer Palastarchitektur auf dem griechischen Festland.

Das Propylon

Das Wachhaus

Das Palastarchiv

In einer eigenständigen Einheit mit zwei Räumen, links vom Haupteingang des Hauptgebäudes, wurden über 800 Tontafeln mit Inschriften in Linear-B-Schrift entdeckt. Durch das Feuer, das den Palast um 1200 v. Chr. zerstörte, wurden die Tafeln gebrannt und dadurch zufällig konserviert. In einem der Archivräume befand sich eine verputzte Bank, auf der die Schreiber die frisch beschriebenen Tafeln vermutlich ablegten, bevor sie nach Kategorien geordnet in Holzregalen verstaut wurden.

Linear B diente der Verschriftlichung einer frühen Form der griechischen Sprache und ist die älteste bekannte Schrift Europas, die entziffert und verstanden werden kann. Sie wurde ausschließlich für Verwaltungszwecke in den Palästen des mykenischen Griechenlands – etwa in Mykene, Tiryns, Pylos und Theben – sowie auf Kreta verwendet.

Die Archive waren das Verwaltungszentrum des Palastes, in dem die Finanzpolitik betrieben und die Produktion der Wirtschaftszweige überwacht wurde. Die Tafeln von Pylos enthalten detaillierte Buchhaltungsaufzeichnungen: Sie dokumentieren Mengen von Fertigwaren und Rohstoffen, Abgaben, Defizite, Steuerzuweisungen und Schulden sowie die Verteilung von Materialien an Handwerker. Darüber hinaus liefern sie wertvolle Einblicke in die politische Organisation des Königreichs, seine Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaftsstruktur und Religion.

Vorratskammer

Die einkammerige Vorratskammer außerhalb der Archivräume wurde in der letzten Bauphase des Palastkomplexes errichtet und diente der Lagerung von Hunderten Tongefäßen mit Haushaltswaren.

Innenhof

Das Megaron

Der Thronsaal war ein großzügiger Raum mit zentralem Herd, umgeben von vier Holzsäulen. An der nördlichen Wand befand sich ein fest installierter Marmorthron, flankiert von rituellen Becken. Auch dieser Raum war mit hochwertigen Fresken geschmückt, darunter Darstellungen von Greifen, Löwen und Musikern. Die Fußbodengestaltung vor dem Thron umfasste eine Darstellung eines Oktopus, was die Bedeutung von Symbolik und Status visualisiert.

Die architektonische Monumentalität und die ikonographische Ausstattung des Megarons unterstreichen seine zentrale Rolle als Ort der Repräsentation, kultischen Handlung und politischen Machtdemonstration des Wanax, des mykenischen Herrschers. Die Raumfolge diente somit nicht nur praktischen, sondern in erster Linie ideologischen Zwecken: der Inszenierung königlicher Autorität im sakral legitimierten Herrschaftskontext.

Südwestliches Gebäude: Das Palast des Neleus (grüner Bereich)

Vorratskammern zur Lagerung von Tafelgeschirr

Die Vorratsräume des Hauptgebäudes dienten der Lagerung von Keramikgeschirr, das Eigentum des Palastes war. Archäologische Befunde belegen, dass insbesondere Tafelgeschirr in großen Mengen deponiert wurde, wobei Becher und Kylikes – das charakteristische Trinkgefäß der mykenischen Zeit – den Hauptanteil bildeten. In einer einzigen Vorratskammer wurden 2.853 Fragmente von Kylikes dokumentiert, was den Umfang der hier verwahrten Bestände eindrucksvoll illustriert.

Die Gefäße wurden vermutlich in hölzernen Regalsystemen aufbewahrt, bis sie für den Bedarf des Palastes – etwa bei Festgelagen oder zeremoniellen Anlässen – entnommen oder für Austausch- und Distributionszwecke verwendet wurden. Beim katastrophalen Brand, der um 1200 v. Chr. zur Zerstörung des Palastkomplexes führte, stürzten die Regale ein, wodurch nahezu alle Gefäße zerbrachen. Die im Brand verglasten Reste wurden in situ aufgefunden.

Die außergewöhnliche Anzahl an Kylikes verweist auf die hohe Frequenz von Banketten, bei denen zahlreiche Teilnehmer bewirtet wurden. Solche Festgelage dürften im großen, offenen Hof des Palastes abgehalten worden sein. Im Kontext der mykenischen Gesellschaft fungierten sie nicht nur als Ausdruck höfischer Prachtentfaltung, sondern dienten auch der rituellen Legitimation sowie der politischen und sozialen Konsolidierung der Macht des Wanax. Die Ausrichtung aufwendiger Speise- und Trankzeremonien war ein zentrales Mittel herrscherlicher Repräsentation und Herrschaftssicherung im mykenischen Palastwesen.

Lagerräume für Olivenöl

Ein erheblicher Teil der Räume, die den Thronsaal des Megarons umgaben, diente der Lagerung von Olivenöl, sowohl in seiner reinen als auch in aromatisierter Form. Das Öl wurde in großformatigen Vorratsgefäßen (Pithoi) aufbewahrt, die in eigens dafür angelegte, mit Ton ausgekleidete und anschließend verputzte Aufnahmesockel eingelassen waren. Diese Konstruktion diente der Stabilisierung der schweren Gefäße und schützte den Inhalt vor Verunreinigungen.

In den Linear-B-Texten des Archivs wird Öl unter der Bezeichnung e-ra-wo (elawon / elaion) erwähnt, eine Wortform, die sich nahezu unverändert im modernen Griechisch erhalten hat. Die Herstellung und der Vertrieb von parfümiertem Öl zählten zu den zentralen und am besten organisierten Wirtschaftszweigen des Palastes. Duftöl war nicht nur ein Prestigeprodukt, sondern auch ein bedeutendes Handelsgut, das weit über die Grenzen des mykenischen Reiches hinaus im ostmediterranen Wirtschaftsraum verbreitet war. Für den Export wurden spezielle Gefäßformen mit Scheinausguss (sogenannte „false-spouted jars“) verwendet, die zwischen ca. 1450 und 1080 v. Chr. Teil eines weit verzweigten Austauschnetzes waren.

Die Linear-B-Tafeln aus Pylos liefern zudem auch detaillierte Informationen zu unterschiedlichen Ölsorten, den verwendeten Aromastoffen sowie deren Verwendungsbereichen. Parfümiertes Öl fand vielseitige Anwendung: bei Bestattungs- und Kultritualen, als medizinisches Heilmittel, in der Körperpflege – etwa als Lotion nach dem Bad – sowie in der Textilverarbeitung, wo es zur Imprägnierung und Weichmachung von Stoffen diente. Diese breitgefächerte Nutzung verweist auf die ökonomische und soziale Relevanz des Produkts innerhalb der palastzentrierten Gesellschaft von Pylos.

Die Nordostseite des Palastes und das Weinmagazin

An der Nordostseite des Hauptgebäudes hat sich die am besten erhaltene Partie der ursprünglichen Außenmauer des Palastes erhalten; stellenweise erreicht die Mauer noch eine Höhe von nahezu einem Meter. Im Zentrum dieser Mauer befand sich ein Tor mit einer zwischen vorspringenden Anten eingefügten Holzsäule, welches den Zugang zu einem ummauerten Innenhof ermöglichte. In die Mauer integriert war zudem ein Terrakottarohr, das zur Versorgung des Palastes mit Frischwasser diente.

Außerhalb des eigentlichen Palastareals befand sich ein freistehendes, zweiräumiges Gebäude, das als Weinmagazin identifiziert werden konnte. In dessen Innenräumen standen Reihen großer Vorratskrüge (Pithoi), deren Inhalte durch Tonplomben gesichert und verwaltet wurden. Diese Siegel ermöglichen die eindeutige Funktion des Gebäudes als Depot für Wein oder fermentierte Produkte nachzuweisen. Jüngste stratigrafische Untersuchungen und Ausgrabungen haben unterhalb des Weinmagazins Hinweise auf ältere Besiedlungshorizonte ergeben, die auf eine kontinuierliche Nutzung des Geländes bereits vor der Errichtung des spätmykenischen Palastes hindeuten.

Das Badezimmer

Von besonderem archäologischem Interesse ist ein kleiner Raum, der bislang das einzige bekannte Beispiel für ein Badezimmer in einem mykenischen Palast auf dem griechischen Festland darstellt, dessen Ausstattung in bemerkenswert gutem Erhaltungszustand vorliegt. Carl Blegen, der Ausgräber des Palastes, interpretierte den Raum als königliches Bad.

Zentraler Bestandteil der Ausstattung ist ein sogenanntes Asaminthos – eine große, spiralförmig verzierte Tonbadewanne –, die in eine mit Stuck überzogene Bank eingelassen ist. Ein keramisches Trittbrett an der Vorderseite der Wanne erleichterte den Badenden das Ein- und Aussteigen. In der südlichen Ecke des Raumes befanden sich zwei großformatige Vorratskrüge (Pithoi), die in eine erhöhte Tonbank eingelassen waren. Diese Gefäße dienten vermutlich der Vorratshaltung von Wasser sowie möglicherweise der Aufbewahrung von parfümiertem Öl für die Körperpflege.

Innerhalb der Pithoi sowie in der Wanne selbst wurden kleine Kylikes aufgefunden, die als Schöpfgefäße genutzt wurden, um Wasser über den Badenden zu gießen.

Dieses einzigartige Badezimmer mit seinem Asaminthos ermöglicht es, sich die in Homers Odyssee geschilderte Szene plastisch vorzustellen, in der Polykaste, eine Tochter des Nestor, den jungen Telemachos während seines Aufenthaltes in Pylos badet und pflegt. Die archäologischen Befunde liefern somit einen seltenen materiellen Bezug zur homerischen Epik und gewähren Einblick in die Bade- und Hygienekultur der mykenischen Elite.

Das Megaron der „Königin“

Das sogenannte Megaron der „Königin“ bildete einen eigenständigen Raumtrakt, unmittelbar angrenzend an das Hauptquartier der Palastwache. Dieser Komplex umfasste einen offenen, von Mauern eingefassten Hof, mehrere Innenkorridore sowie zugehörige Nebengebäude. Der zentrale Raum war ein elegantes, rechteckiges Zimmer mit drei Zugängen, dessen Wände und Decke mit aufwendigen Dekorationen geschmückt waren.

In der Raummitte befand sich ein runder Herd, kleiner dimensioniert als jener im Thronsaal des Hauptmegarons, jedoch ebenfalls reich bemalt mit stilisierten Flammenmotiven, Zickzackbändern und Spiralen. Die Wandflächen waren mit farbenprächtigen Fresken ausgestattet, die sowohl realistische Tierdarstellungen – etwa Löwen – als auch mythische Wesen wie Greifen zeigten. Die repräsentative Ausstattung sowie die Präsenz des rituellen Herdes weisen dem Raum einen offiziellen, möglicherweise kultischen oder zeremoniellen Charakter zu.

In der Forschung wird zunehmend die Hypothese vertreten, dass der Raum nicht unmittelbar als „Megaron der Königin“ zu interpretieren ist. Aufgrund seiner Lage im militärisch-administrativen Bereich und der architektonischen Eigenheiten erscheint es plausibel, dass dieser Raum vom Hauptmann der Wache und seinem Stab als Audienz- oder Versammlungsraum genutzt wurde. Die eigentlichen Gemächer der Königin könnten sich daher eher im Obergeschoss befunden haben, dessen Überreste jedoch nicht erhalten sind.

Das Nordostgebäude (Räume 92 – 100)

Das sogenannte Nordostgebäude ist ein großdimensionierter, eigenständiger Baukörper nordöstlich des Hauptgebäudes, der aufgrund archäologischer Befunde als Werkstattkomplex interpretiert wird. Der Bau umfasst sechs Räume, die beidseitig eines zentralen Korridors angeordnet sind, sowie vermutlich einen überdachten Portikus im Zugangsbereich. Die Fundamentierung der Mauern erfolgte aus sorgfältig gesetzten Flussgeröllsteinen (Kreissteinen), während die aufgehenden Wände aus Lehmziegelmauerwerk mit hölzernem Ständerwerk bestanden.

Die hier geborgenen eingeritzten Tonplomben (Siegel) und Linear-B-Tafeln liefern Hinweise auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Reparatur von Leder- und Metallwaren, der Beschaffung von Bronze und Tierhäuten sowie der Fertigung und Wartung von Ausrüstungsgegenständen für Streitwagen. Zudem legen zahlreiche Funde von Bronzepfeilspitzen nahe, dass das Gebäude zeitweise auch als Waffenlager diente. Diese Funde belegen die enge Verzahnung zwischen Produktion, Lagerung und Kontrolle von Rüstungsgütern innerhalb der palastgebundenen Wirtschaft des mykenischen Pylos.

Suchbegriff bei Google Maps:

BUCHEMPFEHLUNGEN

- Josef Fischer: Mykenische Paläste: Kunst und Kultur. Philipp von Zabern (2017)

- J. Lessley Fitton: Die Minoer. Theiss (2004)

- Zeit der Helden: die "dunklen Jahrhunderte" Griechenlands 1200 - 700 v. Chr. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Primus (2008)

- Götter und Helden der Bronzezeit. Europa im Zeitalter des Odysseus. Bonn: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (1999)

- Richard T. Neer: Kunst und Archäologie der griechischen Welt: Von den Anfängen bis zum Hellenismus. Philipp von Zabern (2013)

- Katarina Horst u.a.: Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Philipp von Zabern (2018)

- George E. Mylonas: Mykene. Ein Führer zu seinen Ruinen und seine Geschichte. Ekdotike Athenon ( 1993)

- Ingo Pini: Beiträge zur minoischen Gräberkunde. Deutsches Archäologisches Institut (1968)

- Hans Günter Buchholz: Ägäische Bronzezeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1987)

- Heinrich Schliemann: Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen. Fachbuchverlag Dresden (2019)

- Mykene: Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Badisches Landesmuseum Karlsruhe (2018)

- Louise Schofield: Mykene: Geschichte und Mythos. Zabern (2009)

- Sigrid Deger-Jalkotzky und Dieter Hertel: Das mykenische Griechenland: Geschichte, Kultur, Stätten. C.H. Beck (2018)

- Angelos Chaniotis: Das antike Kreta. Beck'sche Reihe (2020)

- Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Frühzeit: 2000 bis 500 v.Chr. Beck'sche Reihe (2019)