Das Prytaneion war das Verwaltungs- und Repräsentationsgebäude des Heiligtums und Sitz der Prytaneis, der örtlichen Beamten von Elis, die den Betrieb des Heiligtums und die Organisation der Spiele überwachten. Baulich handelte es sich um einen annähernd quadratischen Bau mit mehreren Baustufen; es liegt in der nordwestlichen Ecke der Altis, nahe dem Eingang unterhalb des Kronoshügels. Im Prytaneion fanden die offiziellen Gastmahle statt, insbesondere das feierliche Bankett zu Ehren der Olympiasieger (am fünften Tag der Spiele), während private Symposien und festliche Feiern anschließend oft in anderer, weniger formeller Form weitergingen. Insgesamt war das Prytaneion damit sowohl kultischer als auch politisch-administrativer Mittelpunkt in Olympia.

Das antike Olympia

Das antike Olympia gehörte zu den bedeutendsten Heiligtümern Griechenlands. Seit dem 10. Jahrhundert v. Chr. entwickelte sich hier ein Zentrum der Zeus-Verehrung. Im Herzen des Heiligtums lag die Altis, ursprünglich ein von Bäumen gesäumter Hain, der später von einer Umfassungsmauer mit Toren eingefasst wurde und Tempel, Altäre sowie Kultstatuen beherbergte. Im Tempel des Zeus erhob sich die kolossale Statue des Göttervaters, die zu den Sieben Weltwundern der Antike zählte. Ab 776 v. Chr. fanden hier alle vier Jahre die Olympischen Spiele statt, die nicht nur sportlicher Wettstreit waren, sondern auch Ausdruck religiöser Tradition und panhellenischer Identität – und Olympia zu einem zentralen geistigen, kulturellen und politischen Mittelpunkt der Antike machten.

Bereits in der Renaissance kehrte das versunkene Olympia durch das Studium antiker Quellen ins Bewusstsein zurück, vor allem als Ort der antiken Sportspiele. 1723 wandte sich Bernard de Montfaucon mit dem Vorschlag von Ausgrabungen an Zeitgenossen, obwohl die genaue Lage damals noch unklar war. Erst 1766 identifizierte der englische Theologe Richard Chandler das Gelände und dokumentierte die Reste des Zeustempels; zwei Jahre später plante Johann Joachim Winckelmann Grabungen, die sein früher Tod vereitelte. In den folgenden Jahrzehnten bereisten zahlreiche Gelehrte die Stätte, fertigten Skizzen und Lagepläne an und führten kleinere Grabungen durch (u. a. Louis Fauvel, William M. Leake, Edward Dodwell, William Gell sowie Spencer Stanhope und Thomas Allason). Ein größeres Eingreifen erfolgte 1829 durch die französische Expédition scientifique de Morée, die Teile des Zeustempels freilegte und Fundstücke nach Paris brachte; eine systematische Ausgrabung begann schließlich 1875–1881 unter der Leitung deutscher Archäologen wie Ernst Curtius und Friedrich Adler.

Das Heiligtum von Olympia liegt im Regionalbezirk Elis im Nordwesten der Peloponnes. Archäologische Funde belegen eine Nutzung des Gebietes seit dem 3. Jahrtausend v. Chr.; spätestens in der mykenischen Zeit lassen sich zudem kultische Handlungen nachweisen, die auf eine frühe sakrale Bedeutung des Ortes hindeuten.

Die spätere Entwicklung des Zeus-Kults knüpfte an ältere, lokal verankerte Kulttraditionen an. Von zentraler Bedeutung war dabei der Kronoshügel (Kronion), nordwestlich des späteren Zeustempels gelegen, der als einer der ältesten Kultorte Olympias gilt. Nach antiker Überlieferung wurden hier schon in vordorischer Zeit chthonische Mächte, insbesondere die Erdgöttin Gaia, verehrt. Auch das nahegelegene Gaion war ein sakraler Bereich, der nach antiker Überlieferung mit frühen Ritualen und einem Orakel der Erdgöttin Ge in Verbindung stand. Diese archaischen Kultplätze und religiösen Traditionen bildeten die Grundlage für die Herausbildung des späteren panhellenischen Heiligtums, das sich in klassischer Zeit zum bedeutendsten Zentrum des Zeus-Kults entwickelte.

Im Hintergrund ist der Kronoshügel (Kronion) zu sehen, nördlich des antiken Stadions. Er gilt als ältester Kultplatz von Olympia, an dem schon vor der dorischen Zeit chthonische Gottheiten wie Gaia verehrt wurden. © Bild: Wikimedia Commons

Ab dem 10. Jahrhundert v. Chr. entwickelte sich die Stätte zum panhellenischen Kultzentrum. 776 v. Chr. gilt als traditionelles Anfangsdatum der Olympischen Spiele zu Ehren des Zeus. Etwa zwei Jahrhunderte später (ca. 580–600 v. Chr.) wurde der Hera-Tempel errichtet, eines der frühesten monumentalen Bauwerke der Anlage. Seinen architektonischen Höhepunkt erreichte das Heiligtum in der klassischen Zeit: Der Zeustempel wurde in der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. (ca. 470–456 v. Chr.) nach Plänen des Libon von Elis errichtet; in den 430er Jahren schuf Phidias in diesem Tempel die weltberühmte Zeus-Statue, eines der Sieben Weltwunder der Antike. Olympia entwickelte sich so zu einem starken Symbol griechischer Identität — geprägt vom Kult und den regelmäßig stattfindenden Spielen. In der Folgezeit wurde das Heiligtum weiter ausgebaut. Um 330 v. Chr. entstand am südwestlichen Rand das Leonidaion, das größte Gebäude des Geländes, das als Gästehaus Unterkunft für auswärtige Würdenträger und Teilnehmer bot. In hellenistischer und römischer Zeit kamen Schatzhäuser, Bäder, Ehrenmonumente und zahlreiche Statuen hinzu; unter römischer Patronage erfuhr die Stätte zusätzliche Ausstattung und Repräsentationsbauten.

Mit der spätantiken Christianisierung endete die traditionelle Nutzung schrittweise: 393 n. Chr. wurden die Olympischen Spiele durch kaiserliche Verfügung untersagt, und in der Folgezeit — um 426 n. Chr. — kam es zur offiziellen Entweihung bzw. Schließung des Zeus-Heiligtums. Zudem richteten schwere Erdbeben (u. a. 522 und 551 n. Chr.) sowie Überschwemmungen großen Schaden an, so dass die Anlagen nachhaltig zerstört wurden.

Besichtigung der Ausgrabungsstätte

Das Zentrum des Heiligtums, die Altis, war durch eine Umfassungsmauer vom profanen Bereich abgegrenzt; als feierlicher Zugang diente seit der klassischen Zeit ein monumentales Propylon (1). Innerhalb dieses heiligen Bezirkes konzentrierten sich die wichtigsten Sakralbauten: der Tempel des Zeus (15) mit seinem großen Altar (16), der — aufgebaut als gewaltiger Aschehügel — laut antiken Zeugen mehrere Meter hoch war, und der Tempel der Hera (4). Im Zentrum der Altis lag das Pelopion (5), ein niedriger Hügel, an dem der Kult des Heroen Pelops gepflegt wurde. Daneben stehen das Metroon (7), ein dem Kult der Muttergottheit (Rhea; später oft mit Kybele verbunden) gewidmeter Bau, sowie an der Nordseite, am Fuß des Kronoshügels, die Schatzhäuser (I–XII). Vor dem Eingang zum Stadion (10) befanden sich die sogenannten Zanes (8) — Bronze-Zeus-Statuen, die aus Bußgeldern errichtet wurden und die Verurteilung von Athleten dokumentierten, die gegen die Spielregeln verstoßen hatten. Ergänzend lagen in der Altis das Prytaneion (2), der Sitz der olympischen Würdenträger, das zur Heroisierung der makedonischen Dynastie errichtete Philippeion (3), die Nymphenhalle/Brunnenanlage des Herodes Atticus (6) aus dem 2. Jh. n. Chr., das Standbild der Siegesgöttin Nike (19), die Echohalle (11) und ein Votivmonument des Ptolemaios II (12). Südlich der Umfassungsmauer der Altis stand das Bouleuterion (31), der Sitz des eleischen Senats, der für die Organisation der antiken Olympischen Spiele verantwortlich war. Außerhalb bzw. am Südrand des heiligen Bezirks lagen außerdem die Einrichtungen für Athleten, Priester und Besucher: das Gymnasion (20) und die Palästra (21), Herbergen/Unterkünfte (27, 28), mehrere Thermen (25, 26, 30), die Werkstätte des Phidias (24), die später zu einer frühchristlichen Basilika umgestaltet wurde sowie das Leonidaion (29). Südöstlich außerhalb der Umgrenzung befindet sich zudem die sogenannte Villa des Nero (33) — eine reich ausgestattete römische Villa mit Peristyl, Badeanlage (das „Octagon“) und Mosaiken, die mit Neros Aufenthalt bei den Spielen von 67 n. Chr. in Verbindung gebracht wird. © Bild: Wikimedia Commons

DAS PRYTANEION (2)

Im Prytaneion von Olympia befand sich der Altar mit dem ewigen Feuer der Göttin Hestia, der Schwester des Zeus. Das Feuer galt als heiliger Herd der Griechen und symbolisierte Gemeinschaft, Familie und Zusammenhalt. Zugleich stand es für die ständige Erneuerung des Lebens und den zyklischen Wechsel zwischen Altem und Neuem. © Bild: Wikimedia Commons

DAS PHILIPPEION (3)

Das Philippeion ist ein einzigartiger, säulenumstandener Rundbau, den Philipp II. nach seinem Sieg bei Chaeroneia (338 v. Chr.) als Weihebau für Zeus stiften ließ und den sein Sohn Alexander der Große vollendete. Im Inneren standen fünf chryselephantine Statuen (Gold und Elfenbein) von Mitgliedern der makedonischen Dynastie — Werke des Bildhauers Leochares —; außen trug der Bau ionische Säulen auf attisch-ionischen Basen, die Innenwände waren durch neun korinthische Halbsäulen gegliedert, das mit Tonziegeln gedeckte Dach wurde von einer bronzenen Spitze zusammengehalten. Eine Teilrekonstruktion durch das Deutsche Archäologische Institut wurde 2005 abgeschlossen; hierzu gehörten auch Architekturfragmente, die aus dem Pergamonmuseum rückgeführt wurden, finanziell unterstützt von der A. G. Leventis-Stiftung.

DER TEMPEL DER HERA (4)

Der Heratempel (Heraion) steht wie ein leiser, steinerner Zeuge einer sehr frühen Phase griechischer Tempelbaukunst. Sein ältester Baubestand wird in die archaische Zeit datiert, etwa auf 600–580 v. Chr., und der Bau gilt als eines der frühesten Beispiele der dorischen Peripteralarchitektur in Griechenland. Wie bei vielen alten Heiligtümern legte die Erde hier die Schichtungen religiöser Traditionen frei: An der Stelle des späteren Tempels stand vermutlich zuvor ein älterer Kultplatz. Nach einer verbreiteten Hypothese stifteten die Bewohner der triphyliischen Polis Skillous den Bau — möglicherweise zunächst dem Herren des Heiligtums, Zeus, geweiht — bevor die Eleer die Kontrolle über Olympia übernahmen und der Bau endgültig Hera zugeschrieben wurde.

Antiken Berichten zufolge enthielt der Innenraum zwei Kultbilder — Hera thronend und Zeus stehend. Der Bau diente zugleich als Aufbewahrungsort zahlreicher Weihgaben. Aus den Ruinen des Tempels stammt eine der berühmtesten Fundstücke von Olympia: die Statue „Hermes und der junge Dionysos“, die 1877 gefunden wurde und heute im Archäologischen Museum von Olympia zu sehen ist. Die traditionelle Zuschreibung an Praxiteles wird in der modernen Forschung jedoch diskutiert; manche Experten betrachten die Arbeit als spätere Nachfolgeproduktion oder als Werk in praxtileischem Stil.

Der Heratempel ist ein frühes Beispiel dorischer Peripteralarchitektur: „dorisch“ bezeichnet die nüchterne, kräftige Säulenordnung der griechischen Antike; „peripteral“ bedeutet, dass das Gebäude außen von einer durchgehenden Säulenreihe (Peristasis) umgeben ist. An den Schmalseiten ist der Tempel hexastyl (mit sechs Säulen) und an den Längsseiten jeweils mit sechzehn Säulen gegliedert; der Stylobat — die oberste Stufenplattform, auf der die Säulen stehen — misst ungefähr 50 × 18,75 m. Die Anlage wirkt durch ihre langgestreckten, eher gedrungenen Proportionen auffällig einfach und robust. Architektonisch zeigt das Heraion den Übergang vom handwerklich-früharchaischen zum steinernen Monumentalbau: In frühen Bauphasen waren die tragenden Säulen vermutlich aus Holz gefertigt; diese Holzsäulen wurden über Jahrhunderte schrittweise durch Steinsäulen ersetzt. Der Wechsel Holz → Stein macht das Heraion besonders aufschlussreich für die Entstehung der dorischen Ordnung: Viele Merkmale lassen sich hier in frühen Stadien beobachten, bevor sie im klassischen Zeitalter kanonisiert wurden.

Tönerner Scheibenakroter vom Heratempel: Der tönerne Scheibenakroter vom Heratempel in Olympia zählt zu den eindrucksvollsten Beispielen archaischer Dachgestaltung. Er bildete den Abschluss der Ziegelreihe am First und schmückte die Giebelseiten mit monumentaler Präsenz. Das reich bemalte Terrakotta-Stück, das möglicherweise Sonne oder Himmelskörper symbolisierte, besticht durch seine ungewöhnliche Größe, die leuchtenden Farbreste sowie das raffinierte Zusammenspiel von plastisch hervorgehobenen und flach gestalteten Partien. Gefertigt in einer lakonischen Werkstatt, ist es ein einzigartiges Zeugnis frühgriechischer Architekturverzierung und heute im Archäologischen Museum von Olympia zu bewundern.

DER ALTAR DES HERATEMPELS

Der Altar des Heratempels befand sich östlich des Tempelbaus und bildete das Zentrum der kultischen Handlungen. Während der Tempel die Kultbilder und Weihgaben beherbergte, war der Altar der eigentliche Ort der Opferpraxis. Hier brachten die Gläubigen Tieropfer, Brandopfer oder andere Gaben dar, die den Göttern geweiht wurden. In der archaischen und klassischen Zeit war der Altar damit der religiös wichtigste Punkt des Heiligtums, da die Opferhandlungen im Freien stattfanden und den eigentlichen Kontakt zwischen Menschen und Göttern ermöglichten.

Der Altar des Heraion steht somit exemplarisch für die Funktion solcher Bauwerke im griechischen Heiligtum: nicht der Tempel selbst, sondern der Altar war der zentrale Ort des Kultes.

Seit der ersten Zeremonie 1936 wird das Olympische Feuer in Olympia am Altar östlich des Hera-Tempels entfacht. Eine Schauspielerin in der Rolle der Hohepriesterin verwendet einen Parabolspiegel, um Sonnenlicht zu bündeln und die Flamme zu entzünden. Die Lage am Altar verbindet die moderne Zeremonie symbolisch mit der antiken Kultpraxis. © Bild: Wikimedia Commons

DAS PELOPION (5)

Das Pelopion ist ein niedriger Hügel im Zentrum der Altis von Olympia, an dem der Heroenkult des Pelops gepflegt wurde. Unter der heutigen, flachen Aufschüttung liegt ein prähistorischer Tumulus der Frühhelladischen Zeit (ca. 2500 v. Chr.), dessen Basis einen Durchmesser von etwa 27 m aufweist. In der klassischen Periode war der Hügel von einer fünfeckigen Mauer umgeben; an der Südwest-Ecke wurde ein Propylon als Zugang angelegt. Innerhalb dieser Einfassung diente die Erhöhung als kultischer Bereich, in dem Opfer für Pelops — in der Überlieferung unter anderem ein schwarzer Widder — vollzogen wurden. Tiefere Ausgrabungen förderten zudem ältere Siedlungs- und Bestattungsbefunde zutage: Steinfundamente apsidaler Gebäude und weitere Frühbronzezeit-Strukturen (ca. 2300–2000 v. Chr.) belegen die lange, vielschichtige Nutzung des Ortes.

PRÄHISTORISCHE GEBÄUDE

Unweit des Heratempels liegen die Überreste mehrerer prähistorischer Häuser, die Wilhelm Dörpfeld und Fritz Weege 1908 freilegten. Es handelt sich um apsidenförmige Bauten (Haus I–IV), deren steinerne Fundamente in die fortgeschrittene bis späte Frühhelladische III-Periode (ca. 2100–2000 v. Chr.) datieren. Sichtbar ist heute nur noch das sogenannte Apsidenhaus III, das durch besonders reiche Funde auffiel. Zu diesen gehören zahlreiche Tongefäße mit eingeritzten Dekoren und ungewöhnlichen Mustern, die sich deutlich von der üblichen helladischen Keramik unterscheiden. Sie gelten als Hinweis auf Kontakte über die Adria — besonders zur Cetina-Kultur an der dalmatisch-montenegrinischen Küste —, wobei auch Parallelen zu Süditalien diskutiert werden.

DAS NYMPHÄUM DES HERODES ATTICUS (6)

DAS METROON (7)

DIE SCHATZHÄUSER

Die Schatzhäuser von Olympia sind eine Reihe kleiner, tempelähnlicher Bauten, die entlang einer Terrasse am Hang des Kronoshügels nordwestlich der Altis aufgereiht standen. Sie entstanden überwiegend im 6. und frühen 5. Jahrhundert v. Chr. und dienten griechischen Städten und Kolonien als repräsentative Stiftungen zur Aufbewahrung kostbarer Votivgaben und Weihgeschenke an Zeus. Archäologisch sind heute Reste von elf bis zwölf solcher Schatzhäusern nachgewiesen; nur fünf davon lassen sich mit Sicherheit bestimmten Städten zuordnen (z. B. Sikyon, Selinunt, Metapont, Megara und Gela). Die Gebäude sind meist sehr klein und folgen einem tempelähnlichen Grundriss (ein Raum mit kleinem Vorbau), was ihre reiche, aber private Funktion als Depot für Gold, Elfenbein und weitere wertvolle Weihgaben unterstreicht. Neuere Forschungen beschäftigen sich mit Herkunft und Stil einzelner Bauteile und Dachterrakotten, weil viele Bautypen offensichtlich westgriechische (Unteritalien, Sizilien) Quellen haben — ein Hinweis auf die enge kulturelle Vernetzung der griechischen Welt.

DIE ZANES – BASEN (8)

Die Zanes-Basen in Olympia sind die steinernen Sockel einer öffentlichen Mahnreihe: einst standen auf ihnen bronzene Statuen des Zeus — die Zanes —, finanziert aus Geldstrafen, die wegen Betrugs oder Bestechung gegen Athleten verhängt worden waren. Die Figuren reihten sich gut sichtbar vor dem Zugang zum Stadion (bei der Krypte) und sollten die einziehenden Sportler an die Regeln erinnern; auf einigen Sockeln sind die Namen der Verurteilten und ihre Vergehen eingemeißelt. Die ersten sechs Zanes wurden nach dem dokumentierten Bestechungsfall des Boxers Eupolus (98. Olympiade, 388 v. Chr.) aufgestellt, später wuchs die Reihe auf insgesamt etwa 16 Exemplare an; die frühesten Figuren scheinen formal einander sehr ähnlich gewesen zu sein. Heute sind nur noch die Sockel erhalten, doch sie bleiben ein eindrückliches Zeugnis dafür, wie die Griechen Öffentlichkeit, Ritual und Sanktion verbanden, um die Integrität der Spiele zu sichern.

DER ZUGANG ZUM STADION (KRYPTE)

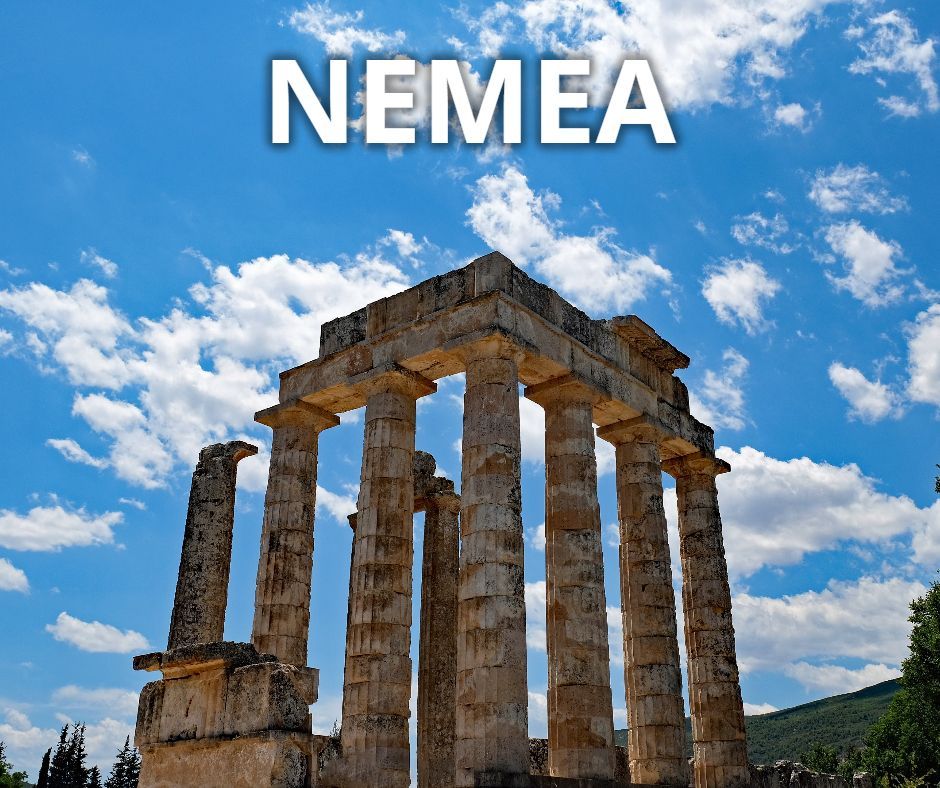

Die Krypte, der überwölbte Stadioneingang von Olympia, wird in die späte klassische bis hellenistische Zeit (spätes 4.–3. Jh. v. Chr.) datiert. Der Name — von griechisch „krypte“ = verborgen/überdeckt — verweist auf die charakteristische, überdachte Durchfahrt. Durch dieses Tor betraten Athleten und Offizielle das Stadion; unmittelbar davor standen die Zanes, aus Geldstrafen finanzierte Bronzestatuen des Zeus, die an die Sanktionen gegen Wettkampfvergehen erinnerten. Zwar zählt auch der gewölbte Eingang von Nemea zu den frühesten in Griechenland belegten Gewölben, doch ist bei der Krypte in Olympia nicht völlig unumstritten, ob die heute sichtbare Steinwölbung bereits hellenistisch angelegt oder erst in späterer, römischer Zeit ergänzt worden ist. Archäologisch sind Teile eines monumentalen Torbaus erhalten (Schwelle, untere Profile von Säulen) und seitliche Schranken begrenzten den Durchgang.

DAS STADION (10)

Das heute sichtbare Stadion von Olympia entspricht weitgehend der sogenannten Stadion-Phase III (klassische/4. Jh. v. Chr.) und wurde nach den Ausgrabungen um 1960/61 in dieser Gestalt wiederhergestellt. Die Gesamtlänge der Anlage beträgt etwa 213 m; die Rennstrecke zwischen den steinernen Start- und Ziellinien misst in modernen Vermessungen rund 192 Meter. Die Breite der Laufbahn variiert in den Quellen, liegt aber ungefähr bei 30–34 Meter. Die Zuschauer saßen nicht auf durchgehenden steinernen Rängen, sondern auf umlaufenden Erdwällen; steinerne Sitzplätze bestanden nur in einer kleinen Tribüne für die Hellanodikai (Kampfrichter) am südlichen Wall. Gegenüber, am nördlichen Wall, befand sich der steinerne Altar der Demeter Chamyne — ihre Priesterin war die einzige verheiratete Frau, die als Zuschauerin zugelassen war; unverheiratete Mädchen durften ohnehin zusehen. Die erhaltenen Startschwellen zeigen je zwei Rillen für Doppelstarts; die Läufe waren auf die Altis bzw. den Zeus-Altar ausgerichtet.

Im Heiligtum von Olympia, einschließlich der frühen Stadionbereiche, wurden zahlreiche Waffen und Rüstungsreste als Weihgaben an Zeus niedergelegt. Viele dieser Beutestücke waren zunächst sichtbar als Trophäen aufgestellt, ehe sie später in Brunnen oder Gruben deponiert wurden. Bei den Ausgrabungen der Stadionwälle traten deshalb sowohl verstreute Einzelstücke als auch größere Ansammlungen zutage. Die genaue Abfolge dieser Praxis lässt sich nicht in allen Details belegen, doch spricht vieles dafür, dass Kriegserfolg, Kult und die topographische Entwicklung des Stadions hier eng miteinander verbunden waren.

DIE ECHOHALLE (11)

DAS VOTIVMONUMENT DES PTOLEMAIOS II. (12)

DIE BASIS DES STANDBILDES DER SIEGESGÖTTIN NIKE (19)

Auf einem hohen, dreieckigen Sockel, der bis heute an seiner ursprünglichen Stelle in Olympia erhalten ist, stand die geflügelte Siegesgöttin Nike des Bildhauers Paionios von Mende. Der Sockel war etwa 9 Meter hoch, die Statue selbst rund 3 Meter, sodass das Monument insgesamt etwa 12 Meter maß. An der Vorderseite des Sockels befindet sich eine Weihinschrift, die die Stifter – die Messenier und Naupaktier – nennt. Sie erklärt, dass die Nike dem Gott Zeus geweiht wurde.

Anlass der Weihung war ein militärischer Sieg, vermutlich im Rahmen des Peloponnesischen Krieges gegen die Spartaner, ohne dass eine konkrete Schlacht überliefert ist. Um 135 v. Chr. wurde eine zweite Inschrift am unteren Sockel angebracht. Die Statue zeigt Nike im Moment des Landens auf dem dreieckigen Pfeiler, mit weit ausgebreiteten Flügeln. Das Monument stand östlich des Zeustempels, etwa 30 Meter entfernt, und war weithin sichtbar.

Das Original der Skulptur ist heute im Archäologischen Museum in Olympia zu sehen.

DER TEMPEL DES ZEUS (15)

In der Cella des Zeustempels von Olympia stand die monumentale Zeus-Statue des Phidias. Es handelte sich um ein chryselephantines Werk (Gold und Elfenbein) von etwa 12 Metern Höhe: der thronende Gott hielt in der Rechten die Siegesgöttin Nike, in der Linken ein Szepter. Phidias stattete den reich verzierten Thron mit Elfenbein, Gold, Edelholz und Einlagen aus. Die Statue galt als Glanzpunkt klassischer Bildhauerkunst und zählte zu den Sieben Weltwundern der Antike. Das Original ist nicht erhalten; es ging wahrscheinlich im späteren Altertum verloren, möglicherweise nach einer Verbringung nach Konstantinopel.

Die Zeichnung von Jakob (Jacob) von Falke (1825–1897) ist eine historische Rekonstruktion des Innenraums des Zeustempels von Olympia mit der berühmten Zeus-Statue des Phidias. Als Produkt der Rekonstruktionspraxis des späten 19. Jahrhunderts kombiniert Falke archäologische Befunde mit künstlerischer Vorstellungskraft und zeitgenössischer Ästhetik. Seine Darstellung vermittelt jedoch eindrücklich die monumentale Raumwirkung und die Platzierung der Statue innerhalb der Cella. © Bild: Wikimedia Commons

Die Giebel des Zeustempels waren mit eindrucksvollen mythologischen Szenen geschmückt: Im Ostgiebel wurde der Wettkampf zwischen Pelops und Oinomaos gezeigt, im Westgiebel der dramatische Kampf der Lapithen gegen die Kentauren. Ergänzend dazu waren über den Eingängen von Vorhalle (Pronaos) und Rückhalle (Opisthodomos) zwölf Metopenreliefs angebracht, die die Taten des Herakles darstellten. Gemeinsam bildeten diese Skulpturen ein durchdachtes Bildprogramm, das zentrale Heroengeschichten der griechischen Mythologie hervorhob und die kultische Bedeutung des Heiligtums eindrucksvoll unterstrich.

Im Archäologischen Museum von Olympia sind zahlreiche Fragmente der ursprünglichen Giebelfiguren des Zeustempels erhalten, darunter zentrale Figuren wie Zeus selbst aus dem Ostgiebel sowie Teile der Lapithen- und Kentaurengruppen aus dem Westgiebel. Die Skulpturen sind in aufwendiger Restaurierung zusammengesetzt und vermitteln heute einen anschaulichen Eindruck von der einst monumentalen Pracht der Tempeldekoration.

DIE VILLA DES NERO (33)

Die sogenannte Villa des Nero in Olympia entstand im 1. Jahrhundert n. Chr. an der Stelle des ehemaligen Heiligtums der Hestia und anderer klassischer Bauten des 5.–4. Jahrhunderts v. Chr. Es handelte sich um eine prunkvolle Residenz mit Peristylhof, zahlreichen Räumen, Gärten und einem luxuriösen Bad, dem sogenannten „Oktogon“. Besonders bemerkenswert sind die noch erhaltenen Mosaikfußböden und die tonnengewölbten Räume dieses Badetrakts. Im 3. Jahrhundert n. Chr. kam es zu baulichen Veränderungen im Südostteil der Anlage. Das Gebäude wird mit Kaiser Nero in Verbindung gebracht, der während seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen im Jahr 67 n. Chr. hier gewohnt haben soll.

DAS BOULEUTERION (31)

DAS LEONIDAION (29)

Das Leonidaion war eine repräsentative Unterkunft im Heiligtum von Olympia. Es wurde um 330 v. Chr. am südwestlichen Rand der Anlage errichtet und nach seinem Stifter Leonidas von Naxos benannt. Das annähernd quadratische Bauwerk von etwa 75 × 81 m war von vier ionischen Kolonnaden mit insgesamt rund 138 verzierten Säulen umgeben. Im Inneren lag ein dorisches Peristyl mit 44 Säulen (je 11 pro Seite), das einen zentralen Hof umschloss. Das Gebäude diente als Unterkunft für Athleten und angesehene Besucher; in der Kaiserzeit erfuhr es bauliche Veränderungen für wohlhabende Gäste. Im späten 3. Jahrhundert n. Chr. wurde das Leonidaion schwer beschädigt, und Teile seiner Substanz wurden später beim Bau der spätantiken Befestigungsmauer wiederverwendet.

Die Zimmer waren um das zentrale Peristyl angeordnet. Es handelte sich überwiegend um relativ schlichte, rechteckige Kammern, die direkt vom überdachten Umgang des Innenhofs zugänglich waren; sie dienten als Schlaf- und Aufenthaltsräume, Aufbewahrungsorte für Ausrüstung und gelegentlich als kleine Empfangsräume. Typische Einbauten waren niedrige Sitz- oder Liegebänke und Nischen für Behälter und persönliche Gegenstände; größere oder besser ausgestattete Räume nahe dem Eingang konnten für gemeinsames Essen oder Empfang genutzt werden. In späteren Umbauphasen (vor allem in der römischen Kaiserzeit) wurden einige Räume aufgewertet und für anspruchsvollere Gäste angepasst, während andere Bereiche ihren ursprünglichen, eher funktionalen Charakter behielten.

DIE WERKSTÄTTE DES PHIDIAS (24)

Die Werkstatt des Phidias lag knapp 100 m westlich des Zeustempels von Olympia. Das Gebäude wurde in der zweiten Hälfte des 5. Jh. v. Chr. errichtet (ca. 430–420 v. Chr.). Die rechteckige Halle (ca. 32 × 14,5 m) hatte den Eingang an der Ostseite und war durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe gegliedert; das mittlere Schiff diente als Aufstellungs- und Arbeitsbereich für die chryselephantinische Statue des Zeus. Tonformen, Elfenbeinfragmente, Glasblüten, Halbedelsteine und eine Oinochoe mit der eingeritzten Inschrift Φειδίου εἰμί („Ich gehöre Phidias“) belegen die Herstellung und Ausgestaltung der Statue. Wegen ihrer Größe wurde sie wahrscheinlich in Teilen gefertigt und im Zeustempel endmontiert. In spätantiker/frühbyzantinischer Zeit wurde der Bau zur Kirche umgestaltet. Die Reste beider Nutzungsphasen sind heute sichtbar.

DIE PALÄSTRA (21)

Die Palästra war eine der wichtigsten Trainingsstätten für Athleten. Der quadratische Bau aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. maß rund 66 × 66 Meter und lag südlich der Gymnasion-Anlage. Sein Zentrum bildete ein großer, offener Hof, der von dorischen Kolonnaden umgeben war. Um diesen Hof reihten sich zahlreiche Räume: Umkleideräume, sogenannte conisteria zum Einölen und Bestäuben mit Sand, sowie kleinere Baderäume. In der Palästra bereiteten sich die Sportler auf Disziplinen wie Ringen, Boxen und Pankration vor – die drei großen Kampfsportarten der Spiele. Der Innenhof bot Platz für das Training im Freien, während die überdachten Hallen Schutz bei schlechtem Wetter boten. Neben den sportlichen Übungen war die Palästra aber auch ein sozialer und geistiger Treffpunkt: Hier fanden Unterweisungen, Gespräche und Vorträge statt, sodass körperliche und geistige Bildung eng miteinander verbunden waren. Heute sind von der Palästra vor allem die Grundmauern und Teile der Kolonnaden erhalten, die noch immer die einstige Größe und Bedeutung dieser Anlage erkennen lassen.

DAS GYMNASION (20)

Das Gymnasion war eine der wichtigsten Trainingsanlagen der Athleten, die sich auf die Wettkämpfe der Olympischen Spiele vorbereiteten. Es entstand in hellenistischer Zeit nordwestlich der Altis und nördlich der Palästra, mit der es baulich verbunden war. Der rechteckige Komplex (ca. 120 × 220 m) bestand aus vier Säulenhallen, die einen großen Innenhof umschlossen, und bot Raum für Übungen in Lauf, Speer- und Diskuswerfen sowie im Fünfkampf. Besonders bedeutend war der zweischiffige Ostportikus, in dem sich der sogenannte Xystos befand – eine überdachte Laufbahn für das Training bei schlechtem Wetter. Parallel dazu verlief die offene Paradromis.

Der Bau war ursprünglich aus Porosstein und ungebrannten Ziegeln errichtet und trug dorische Säulenreihen. Später wurde er mehrfach umgestaltet und teilweise mit Mauerwerk aus wiederverwendeten Bauteilen erneuert. Ende des 2. oder im 1. Jahrhundert v. Chr. erhielt das Gymnasion in seiner südöstlichen Ecke ein monumentales Propylon, das den repräsentativen Zugang zur Anlage bildete. Neuere Ausgrabungen haben weitere Teile der östlichen Säulenhalle sowie des Hofes freigelegt, sodass Besucher heute die Ausmaße und Grundstruktur der Anlage besser nachvollziehen können. Das nördliche Ende des Gymnasions ist bislang noch nicht ausgegraben.

BILDNACHWEIS:

- Bibi Saint-Pol: Plan Olympia sanctuary-de. © Bild: Wikimedia Commons

- George E. Koronaios: View of Kronion Hill from the Stadium of Olympia. © Bild: Wikimedia Commons

- George E. Koronaios: Remains of the Prytaneion (?) in Ancient Olympia. © Bild: Wikimedia Commons

- Waerfelu: Olympic Torch 2010. © Bild: Wikimedia Commons

- Pompilos: Tempel des Zeus (Olympia) Plan. © Bild: Wikimedia Commons

- Jacob von Falke (1825–1897): Innenansicht des Zeustempels von Olympia in der Antike. © Bild: Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:

Olympia

BUCHEMPFEHLUNGEN

- Umberto Pappalardo: Zu Ehren des Zeus: Die Olympischen Spiele der Antike. Philipp von Zabern (2020)

- Judith Swaddling u. Ursula Blank-Sangmeister: Die Olympischen Spiele der Antike. Reclam (2004)

- Karin Kreuzpaintner: Olympia. Mythos, Sport und Spiele in Antike und Gegenwart. Imhof, Petersberg (2012)

- Helmut Kyrieleis: Olympia: Archäologie eines Heiligtums. Philipp von Zabern (2011)

- Ulrich Sinn: Das antike Olympia: Götter, Spiel und Kunst. C.H.Beck (2007)

- Wolf-Dieter Heilmeyer: Mythos Olympia: Kult und Spiele – Antike. Prestel (2012)

- Rosmarie Günther: Olympia. Kult und Spiele in der Antike. Primus (2004)

- Judith M. Barringer: Olympia - A Cultural History. Princeton University Press (2021)

- Hans-Volkmar Herrmann: Olympia. Heiligtum und Wettkampfstätte. Hirmer (1972)

- Alfred Mallwitz: Olympia und seine Bauten. Prestel (1972)

- Wilfried Stolze (Hrsg.): 125 Jahre Ausgrabungen der Berliner Museen in Olympia. Berlin 2000.

- Helmut Kyrieleis (Hrsg.): Olympia 1875–2000. 125 Jahre Deutsche Ausgrabungen. Philipp von Zabern (2002)

- E. Spathari:

Korinthia - Argolis. Esperos (2013)

- Stephen G. Miller: Nemea: A Guide to the Site and Museum. University of California Press (1990)

- Carl von Reifitz: Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Classic Edition (2010)

- Lambert Schneider: DuMont Kunst Reiseführer. DuMont (2011)

- Siegfried Lauffer: Griechenland, Lexikon der historischen Stätten von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beck (1994)

- Richard T. Neer: Kunst und Archäologie der griechischen Welt: Von den Anfängen bis zum Hellenismus. Philipp von Zabern (2013)

- Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Frühzeit: 2000 bis 500 v. Chr. Beck'sche Reihe (2019)